介休祆神楼木雕“牛神”形象考辨─兼与姜伯勤先生商榷

- Update:2015-03-10

- 王伟、张铁梅

- 来源: 《装饰》杂志2014年第10期

内容摘要

建于北宋的介休祆神楼是祆教祠庙在海内的唯一遗构,其木雕异兽有着典型的祆教文化艺术特征。然而被姜伯勤先生论证为“牛神”的木雕异兽,按其造型特征和在祆教中的地位及其所具有的神性职能来看,此木雕应是祆教中的“犬神”形象。犬在祆教中有着特殊的地位,具有着驱毒祛邪和守护主人及纳吉送福等诸多职能,因此广泛地出现在中西方祆教艺术题材中。

关键词:祆神楼、祆教、牛神、犬神、驼神

一、问题的提出

介休祆神楼位于山西介休市城北顺城关大街东端,为一座雄伟高耸、建筑风格独特的木结构楼阁。它集山门、乐楼、过街楼于一体,三重檐十字歇山顶结构。屋顶琉璃精致华美,檐下木雕神奇怪异,与永济鹳雀楼,万荣秋风楼、飞云楼并称为三晋四大名楼,1996年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

据载,祆神楼建于北宋庆历八年(1048 年),为其时名相文彦博征贝州王则凯旋后在其家乡所建。据姜伯勤先生考证,此祆神楼的祆神即为发端于古波斯的古老宗教琐罗亚斯德教(亦名祆教,或称火祆教、拜火教)之神祇。祆教大约于魏晋南北朝时期经中亚、陆上丝绸之路传入中国。[1] 历经隋、唐,直至宋代发展到高潮,元以后消亡。从现有文献资料来看,除祆神楼外,祆教祠庙还未曾发现有保留至今者,介休祆神楼为祆教遗构之海内孤例。(图1)

1. 祆神楼

姜伯勤先生经过大量的实地勘察和史料分析论证,以及对祆神的楼现存碑碣记载的详实校勘,指出介休祆神楼为中古时期传入中国的发端于波斯的世界上最古老的宗教之一祆教的祠庙,在祆神楼的木雕装饰构件和琉璃脊饰中有着明显的西域祆教文化的遗痕。

他在其《中国祆教艺术史研究》一书中论及装饰在祆神楼上的木雕异兽:“祆神楼北侧顶层横梁椽口,东西各有牛头木雕像,西边牛头有耳、有牛角,东边牛头有角有耳。”“在祆神楼下层檐枋斗拱上,在与上层檐枋斗拱‘牛神’图像相应的位置处,东西各有一骆驼式异兽头像。”[2] 在文中,姜先生将祆神楼上檐木雕异兽命之为“牛神”,认为此“牛神”和下檐的“驼神”皆为祆教中的胜利之神或称军神,是祆神楼创建者北宋文彦博在征贝州王则凯旋后,为感谢祆神的庇佑而修筑的。其根据有二:一是在祆教经典《阿维斯陀》中,胜利之神韦雷特拉格纳有风、牡牛、马、骆驼、牡野猪、青年、鹰、牡羊、黄羊、武士十种化身[3],并且《阿维斯陀》中有对于胜利之神化身为美丽的公牛的赞颂;二是援引司马光《涑水记闻》卷九之记载,即文彦博以地道战攻入贝州城后,王则以火牛抵挡,后因火牛退走践踏王则军队,致使文彦博获胜,此为介休祆神楼高悬神牛之像的“一大近因”。姜伯勤先生认为,此异兽和骆驼形异兽即为祆教胜利之神或称军神的韦雷特拉格纳之化身。

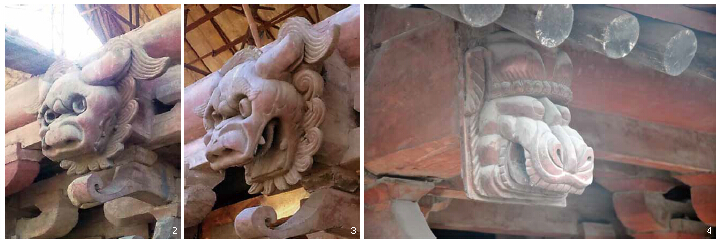

笔者曾数次亲赴祆神楼实地考察,适逢祆神楼大修之际,得以攀上脚手架至距离异兽木雕咫尺处仔细端详,查看究竟。祆神楼下檐上的东西两个“驼神”木雕,其外部形象基本采用具象的表现手法,外形特征较为明显,不难辨识其形象源自骆驼,当为祆教“驼神”无疑。而对于姜先生将祆神楼上檐东西两个木雕异兽目之以“牛神”,则笔者不敢苟同。从此异兽造型特征和犬在祆教中的特殊地位进行考量,此异兽当为祆教“犬神”,而非姜先生所言“牛神”。(图2-4)姜伯勤先生是深孚众望的祆教研究专家,在此,笔者不揣冒昧,提出一些自己的看法,一孔之见,与姜先生商榷并就教于方家。

2. 祆神楼上檐东“犬神”木雕 3. 祆神楼上檐西“犬神”木雕 4. 祆神楼下檐“驼神”木雕

二、祆神楼“犬神”形态特征分析及祆教东西方之犬神形象

被姜伯勤先生命之为“牛神”的异兽木雕,东边异兽眼眶深陷,眼球鼓起,两眼间有一瘤状物凸出,眼眶上眉毛粗阔突起,高于额部。阔口闭合,獠牙露于唇外,鼻翼贲张,鼻翼右侧有裂缝。头上双耳,耳后及脖颈周匝有鬃毛披拂;西侧异兽同东侧异兽形象相同,当为同一种兽类无疑。不同之处在于,西侧异兽阔口大张,长舌几近唇外,獠牙一览无余,下边獠牙有缺损。两异兽皆怒目凶睛,表情暴烈凶猛,令人不寒而栗。

结合祆神楼下檐与此异兽相应位置的骆驼形异兽所采用的具象的表现手法,以及此异兽的形态特征,笔者认为,此异兽并不具有牛的形象特征,倒是具有犬的特征。理由有四:其一,从上述可知,此异兽长有獠牙,乃是肉食动物,而牛是食草动物,牙齿排列整齐,没有獠牙;其二,该异兽凶猛暴烈的表情特征也不类食草动物牛的表情,而类食肉动物的犬,且其形象特征尤像祆教中行“犬视”的四眼犬;第三,此异兽脖颈周匝有一圈鬃毛,牛脖颈周匝是没有鬃毛的,而犬有鬃毛,尤其是一些大型凶猛的獒犬、牧羊犬类;第四,该异兽鼻孔朝下,与犬的鼻孔生理构造是一样的。食草类动物如牛、马、驴、骡、羊、骆驼等,鼻孔生长方向是朝左右两侧张开的,不管是公牛、母牛、水牛、黄牛还是奶牛,其基本生理构造都一样。人类在很早以前就知道利用牛的这一生理特点,以绳索从牛左右鼻孔穿过来牵引牛。

姜伯勤先生在《中国祆教艺术史研究》一书中所绘的“牛神”线图,乃是祆神楼东边异兽木雕的正面闭嘴形象。此异兽最鲜明的特征“獠牙”没有描绘出来,而这是区别食肉和食草动物即此异兽是“牛”还是“犬”的主要的外部特征;加上从正面看去,极易把异兽脖颈上面披拂的两绺鬃毛看成牛角。但若从多个角度并综合东西两个异兽观察,就不会得出此异兽是“牛神”的结论了。排除了此异兽为祆教“牛神”以后,结合其形象特征和犬在祆教中的地位和职能,那么此异兽应是祆教中的另一个重要神祇“犬神”。

“犬神”出现在介休祆神楼上,并非偶然。犬从很久以前就进入了人类艺术中,从祆教的发源地古波斯地区即发掘出约公元前5000 年左右的犬雕像。[4]波斯和中亚所见的祆教艺术中,犬神形象比比皆是。在中国所发现的祆教艺术的诸多墓室石刻、壁画、建筑、出土器物中,也习见犬神形象。归纳起来,犬神形象主要表现为以下三种:

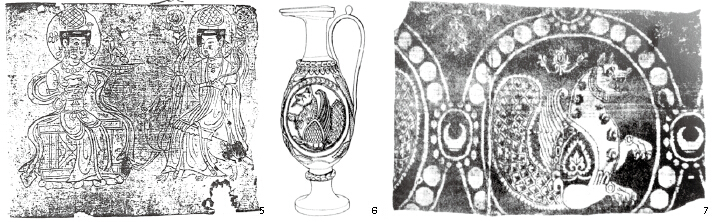

第一,普通犬神,即普通犬的样子。在斯基泰人村落遗址中发现的青铜祭祀台上,有犬和羊的形象。[5] 在苏鲁库克出土的突厥人[6] 使用的陶灯盏上,有狗与鸡( 鸟) 的组合[7]。伯厄斯教授认为这些动物都是祆教中守护不灭之火的神兽[8]。中国所发现的石刻葬具,如河南安阳北齐石棺床[9]、山东青州傅家石刻[10]、西安北周安伽墓石棺床[11]、史君墓石椁[12]、流散到日本美秀美术馆的出自晋地的石棺床[13]、太原虞弘墓石棺[14]等等。在这些石刻葬具上,皆有犬的形象。它们有的跟带有头光的神一起,有的出现在狩猎画面中,有的出现在丧葬祭祀现场。而这些石刻画像,皆具有鲜明的祆教文化因素。[15] 饶宗颐先生论及法国国立图书馆藏伯希和得自敦煌之白画时,提到画面上相向而坐的二女,“一女奉杯盘,盘中有犬”[16]。(图5)姜伯勤先生认为此画内容与敦煌归义军时期盛大的赛祆活动有关,是素书的祆神纸本画像,即是祆教女神娜娜(Nana)[17]。近年中亚粟特及于阗地区发现祆教图像中,常有手托小型动物(羊、驼、犬)的图像,与敦煌白画之内容颇多关联。

第二, 翼犬, 即长有双翼之犬。亚粟特地区片治肯特壁画中,画着一只驮着宝座的翼犬,宝座上坐着一位女神。[18] 而在萨珊波斯艺术中极其流行的是另一种翼犬形象,为犬的头部,有翼和孔雀尾(或鱼尾),被解读成“神的荣光(farn)”[19],象征着“幸运”和“富贵”。 此外,在新疆楼兰地区房屋装饰构件上亦有木雕翼犬形象。[20]

第三,森莫夫,是犬、鸟和麝等动物的结合体。在祆教艺术中,森莫夫的形态主要是犬首、鸟身。因为它与人们最喜爱的胜利之神韦雷特拉格纳联系在一起,所以成为信奉祆教各民族艺术中的常见动物,如粟特所出银壶上经常可以见到森莫夫和胜利之神韦雷特拉格纳化身的有翼骆驼的形象出现。[21](图6)伊朗石窟和撒马尔罕一号房址的壁画,人物锦袍上即饰以森莫夫图案;纽约、伦敦、布鲁塞尔、巴黎等城市的一些美术博物馆至今收藏有饰以森莫夫的古纺织品残片。(图7)此外,森莫夫还经常用作建筑和金银器皿上的装饰图案,足见“犬神”在祆教艺术中的流行程度。祆教艺术史专家G. Azapay 认为,森莫夫即是伊朗赫瓦雷纳这一概念的图像符号,意为吉祥和照耀人神的光辉。马尔夏克先生指出:“森莫夫这种动物是鸟和兽的混合,在伊朗宗教中,表示吉祥之神,给人带来好运。谁得到此种神保佑,即幸福荣光;失去此神保护,就失败。”[22]

5. 敦煌白画祆神纸本画像 6. 萨珊银壶上的森莫夫图案 7. 萨珊波斯锦中的森莫夫

三、犬在祆教中的神格职能考量

在祆教经典《阿维斯陀》中,狗与骆驼等益兽,为琐罗亚斯德教信徒所十分珍视。[23] 祆教经典《阿维斯陀》(TheZend Avesta ) 之《闻迪达德》(Vendidad )第13 章为《关于犬》,第九节为《对犬之赞美》。祆教对犬进行神灵崇拜,赞颂犬之美德,通过严格的规定来保护犬。其中,祆教大神阿胡拉·玛兹达(AhuraMazda) 对犬应享受的权利、孕犬护理、犬的食物安排、伤害犬的各种各样的处罚、各种犬的不同职责等都有着详细的规定。《闻迪达德》还记载,犬“从午夜走动到凌晨,擒杀恶神创造的成百上千的恶生物”[24]。

又云:

“33. 在世间的被造者中,与斯罗什共同降除魔鬼者,为雄鸡和犬;

34. 在具有人和动物的属性者中,犬为贪婪的魔鬼之克星;

35. 它是一切邪恶者的克星,它一旦狂吠,则将向可厌者猛扑……”[25]

出土于新疆阿斯塔纳377 号墓的《高昌乙酉、丙戌岁某寺条例月用斛斗帐历》记载了吐鲁番地区某寺院的僧人供养犬的详细支出账单[26]。姜伯勤等学者考述此寺院所祀之“天”、“胡天”即为粟特人信仰的祆教神祇,其必为祆教建筑无疑。祆祠中专列供养犬的支出,可见犬在祆教徒心目中的地位。

根据祆教传说, 祆教大神阿胡拉·马兹达有两只“四眼犬”(每只眼睛上面有一个像眼睛的点)守护着凡间和死后世界的裁判天桥。人死后,灵魂离开肉体,必须经过裁判天桥,在所有人必经的裁判天桥上,“四眼犬”守护在两侧,帮助审判灵魂,以保护初人的肉身免受恶神阿里曼的伤害。它们通过猛烈的吠叫吓跑附在正直人灵魂上的恶魔,而且,也制止那些恶魔去残害入狱者的灵魂,它们会与恶魔进行斗争,使其落进万丈深渊。

在古代波斯,祆教徒死后,尸体大多经犬和鹰隼撕噬后装入盛骨瓮进行埋葬,以避免寄生在恶神脖子上的尸毒飞来污染而使人永远肮脏。这种葬俗,也详载于韦节《西蕃记》中。[27] 公元前5世纪的希腊作家希罗多德在《历史》中写道:“据说波斯人的尸体是只有在被狗或是禽撕裂之后才埋葬的。玛哥斯僧[28]有这种风俗那是毫无疑问的,因为他们是公然实行这种风俗的。”[29] 一世纪时的希腊作家斯特拉波指出:“他们不但承认,……并且严格遵从祆教教律,暴弃王族尸体,以供秃鹫和犬。”[30] 萨珊王朝建立以后,驱逐尸毒不再采用原始的野蛮方式,而是通过“犬视”来完成。祆教《辟邪经》说,将一只黄色的“四眼犬”或长有黄耳朵的白犬,带到死者旁边,行三、六或九次“犬视”[31],即可以涤除心身污秽,驱除恶灵。现代伊朗的琐罗亚斯德教徒和迁居印度的琐罗亚斯德教徒帕尔西人的丧葬礼仪仍坚持这一环节。[32]

宋代在开封、河间、镇江、介休、洪洞、泽州、潞州都有祆祠。《宋史》卷一O 二《礼治》曾记载,宋太祖赵匡胤于建隆元年平定山西泽州、潞州、河东时,祭祀祆庙,拜过祆神。《宋会要辑稿》载录,宋代为求雨而祭祆。大量中西亚及敦煌吐鲁番以及中国内地的图像资料都证明,祆教拜犬。姜伯勤先生在《中国祆教艺术史研究》一书的后序中,曾忆及在上世纪40 年代夏天的武汉,作为一个少年亲眼所见的祆庙祈雨仪式,祈雨队伍抬着的祭拜对象是一只犬,并且家家户户至少一人去祆庙参加祭拜,祭拜对象也是犬。[33]

从诸多祆教艺术作品中还可以发现,犬经常和驼一起出现,或是协同与猛兽搏斗,或在庄严肃穆的丧葬祭祀场合行“犬视”仪式,其“缔造之意”当是非常明显的,就是对“有祷于神,其神许之”的崇奉和纪念之意。从介休祆神楼上的犬神和驼神木雕组合来看,在位置上,“犬神”在三重檐横梁椽口的顶层,而“驼神”则在横梁椽口下檐。位置的不同似乎说明,“犬神”和“驼神”的神格职能还是有所区别的,“犬神”的神格应该还要高于“驼神”。结合上述对“犬神”职能的了解,更多体现在护佑、驱邪、降福等方面。我们是否可以这样理解:创建者文彦博作为宋代著名政治家,在修建祆神楼时,首先考虑把能够为百姓驱邪除魅、纳吉降福的祆教“犬神”放在祆神楼的上檐位置,而将作为祆教“胜利之神”、“军神”的“驼神”放在低于“犬神”的下檐,毕竟天下苍生福祉的重要性还是要高于一场征战胜利的。

结语

从一万多年前的远古时代起,犬已经与人类共同生活在一起。人类依靠犬来打猎、放牧牲畜和看家护院,犬成了人类生活中的一员,犬的忠诚、机警和勇猛使得人和犬建立起比与其他任何动物都更加密切的依存关系。犬是唯一在东西方人类文化中都存在的家畜,对犬的性格特征的认同,使得犬很容易在上升到宗教意义上的神性职能以后,仍然容易为不同文化背景下的人类所普遍接受。因此,在祆教传入中国过程中,自然而然地,祆教中的“犬神”,也会被带入中国,以各种各样的艺术形式表现出来。无论从祆教发源地的古波斯地区,抑或是祆教广泛流传和影响的中亚粟特地区,以及中国迄今所发现的祆教遗存中,皆可见到犬的身影。介休祆神楼木雕“犬神”和“驼神”等祆教遗存,是中国文明对外来文明接纳吸收的生动体现。

* 本文为山西省社科联年度重点课题《山西古代祆教图像艺术研究》成果。课题编号:SSKLZDKT2014056。

注释:

[1] 祆教传入中国准确时间,学界尚有不同意见。陈垣先生认为:“火祆之入中国,当在此时,盖西历五百一六至一九年之间也。”《陈垣学术论文集》(第一集),中华书局, 北京,1980 年,第306 页。林悟殊:“我们便可以断言,五世纪中叶,波斯的火祆教徒已确确实实地到达了中国,比陈垣先生所说的要早半个世纪。”《波斯拜火教与古代中国》,新文丰出版公司,1994,第110-111 页。王素:“至少在三国之初,火祆教就为我国所知了。”《魏晋南北朝火祆教钩沉》,载《中华文化史论丛》,上海古籍出版社,第226-227 页。荣新江:“至少在西晋时期,也即公元三世纪末到四世纪初,粟特商人已将他们所信仰的琐罗亚斯德教传入中国。”“可以推知此时祆教应当已经传入中国的中心地区——长安和洛阳一带。”《中古中国与外来文明》,三联书店,北京,2001,第291-293 页。

[2] 姜伯勤:《中国祆教艺术史研究》,三联书店,北京,2004,第278、286页。

[3] 同[2],第277 页。

[4](美)凯瑟琳·M·罗杰斯:《第一位朋友:人与狗的历史》,高洺木等译,首都师范大学出版社,北京,2006,第34 页。 [5] 高永久:《西域古代民族宗教综论》,高等教育出版社,北京,1997,第59 页。

[6] 林干:“突厥的习俗和宗教”,《民族研究》,1981.6,第43-50 页。

[7]“苏库鲁克出土的陶灯盏”,见蔡鸿生:《论突厥事火》,《中亚学刊》第1 辑,中华书局,1983,第147 页。 [8] M . Boyce , " On the Sacred Fires Of the Zoroastrianism",BSOAS , XXXI , 1968, p52-68.

[9] 滕磊:“ 中国祆教艺术中的犬神形象”,《故宫博物院院刊》,2007.1,第102 页。 [10] 施安昌:《火坛与祭司鸟神》,紫禁城出版社,北京,2004,第189 页。

[11] 同[10],第108 页。 [12] 同[10],第103 页。 [13] 荣新江、张志清主编:《从撒马尔罕到长安:粟特人在中国的文化遗迹》,北京图书馆出版社,2004,第23 页。

[14] 同[2],第149 页。 [15] 同[19],第103 页。

[16] 饶宗颐:《敦煌白画导论》,时报文化出版企业有限公司,台北,1993,第181 页。 [17] 同[2], 第248 页。 [18](俄)普加琴科娃·列穆佩:《中亚古代艺术》,陈继周、李琪译,新疆美术摄影出版社,乌鲁木齐,1994,第63 页。 [19] B . I . Marshak ,Legends, Tales, and Fables in the Art of Sogdiana , New, Bbliotheca Persi a2002, p37. [20] 同[13],第68 页。 [21] 同[13],第66 页。 [22] 同[2],第65 页。

[23] 同[2],第240 页。 [24] J. Darmesteter &L.H. Mills, "The Zend Avesta", Sacred Books of The East, PartI, India, 1988, p.97-98. [25] 魏庆征:《古代伊朗神话》,北岳文艺出版社,太原,1999,第163 页。

[26] 张小贵:《中古华化祆教考述》,文物出版社,北京,2010,第98 页。 [27](唐)杜佑:《通典》卷一九三,中华书局,北京,1988,第5256 页。 [28] 这里的“玛哥斯僧”与“ 穆护”(Magi, 祭司) 都是一个意思,原指波斯米地亚地区的僧侣部落,后泛称祆教僧人。文见饶宗颐《穆护歌考》,《饶宗颐史学论文集》,上海古籍出版社,1993,第404-441 页。 [29](希腊)希罗多德:《历史》上册,王以铸译,商务印书馆,北京,1997,第72 页。 [30]( 美)W.M. 麦高文:《中亚古代史》,章巽译,中华书局,北京,2004,第86 页。

[31]( 日) 伊藤义教:《波斯文化渡来考——从丝绸之路到飞鸟时代日本》, 东京,1980, 第113 页。 [32] 滕磊:《西域圣火——神秘的古波斯祆教》,人民美术出版社,北京,2003,第65 页。

[33] 同[2],第332 页。